|

|

<北海道・山形旅行記(7)>

幌尻山荘→とよぬか山荘→平取町アイヌ博物館→道の駅むかわ(泊)→厚真町→ウトナイ湖→苫小枚観光→苫小牧港:フェリー(泊)

2024年9月25〜26日

<胆振東部地震の跡(厚真町)>

<●幌尻山荘から平取町、苫小牧へ●>

朝、5時起床。もう部屋にはだれもいない。今日は下山してこの辺りを観光して風呂に入る。それくらいしか考えていない。まずは無事に沢を下って無事下山すること。寝袋をたたみ荷物を整理する。

<幌尻山荘出発>

小屋の外に出ると下山する人が準備をしている。登山する人はもう出発したあと。バスは登山口を12時出発。7時に出れば間に合うが余裕を見て6時ちょうどに出発。

<沢下り>

早朝の沢下りは覚悟はしていたがやはり冷たい。防水用の靴下をはいている人が多いが、私は素足に沢下り用の靴を履いただけ。ズボンはまくり上げずそのまま濡らして歩く。この方が、少しだけど冷たさから防げる。転倒しないように用心してゆっくり下る。

8時半取水場着。ここから林道歩きになる。ちなみにこの沢は額平(ぬかびら)川につながる。

<シャトルバスの中>

天気は上々、ゆっくり林道を歩き、最後の山歩きを楽しむ。11時過ぎ登山口着。もうたくさんの人たちがバスを待っている。12時出発。バスは2台来ていて登頂して満足そうな人たちを乗せて額平川に沿ってぬかびら山荘へ戻る。13時前ぬかびら山荘到着。無事に帰ったという実感がわく。着替えて荷物を整理したりしてけっこう時間を使う。

<ノカピライウォロ・ビジターセンター:左はアイヌ民家の復元>

14時、出発。額平(ぬかびら)川に沿って南に太平洋目指して車を走らす。

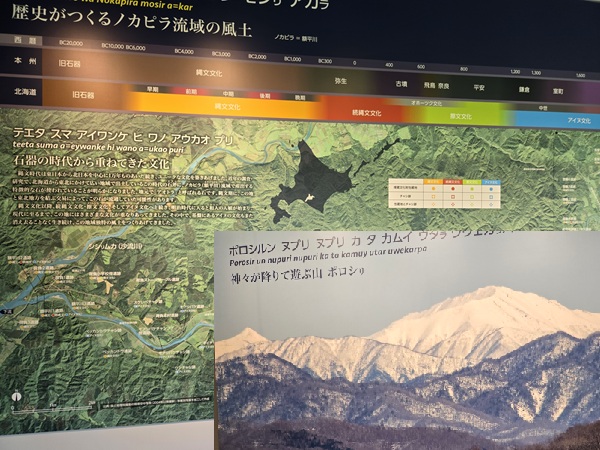

途中にあったノカピライウォロ・ビジターセンターに寄ってみる。「ノカピラ」はアイヌ語で「額平川」「イウォロ」は「狩りや漁、植物採取など生活資源を得る場所」を意味し、アイヌ文化を学ぶ空間を備えたスペース。

この近くに平取ダムができ、アイヌ遺跡や生活の場「イウォロ」などもたくさん沈んでしまったため、作られた施設らしい。アイヌの民家を復元した部屋もある。

<ノカピライウォロ・ビジターセンター>

先ほど登った幌尻岳についても、ポロシリ」はアイヌ語で「大きい山」を意味する言葉。ポロシリ岳はアイヌの人々にとって神聖な山であり、カムイ(神)が住む場所とされてきた。と解説されている。

<平取町立二風谷アイヌ文化博物館>

額平川をさらに下ると琉紗川(るさがわ)と合流する。それをさらに下ると平取町立二風谷アイヌ文化博物館がある。ここは萱野茂二風谷アイヌ資料館のほか、旧マンロー邸(国登録有形文化財)、沙流川歴史館、平取町アイヌ文化情報センターなどが集まっている複合施設。

<アイヌ文化博物館の中>

まずは、博物館に入る。ここは流沙川流域のアイヌ文化を学ぶための様々の資料、重要有形民俗文化財「北海道二風谷及び周辺地域のアイヌ生活用具コレクション」をはじめとしたアイヌの民具、重要文化的景観にも選定されたチセ群(アイヌ家屋)のほか、数多くの視聴覚資料、関係図書等が納められている。

とても1日あっても見れない量を1時間かけて見る。

<流紗川歴史館:周辺で発掘された擦文土器>

その他の展示館を見た後、奥の沙流川歴史館に行く。ここも見ごたえがある。このあたりで発掘された遺跡から出土した土器、装飾品、鉱物などが展示され、このあたりに石器時代から人が住んでいたことが分かっている。

とりわけ擦文(さつもん)土器が目を引く。擦文時代は、北海道周辺の歴史のうち、縄文時代のあと7世紀ごろから13世紀にかけて、擦文文化が栄えた時期の時代区分。本州方面の土師器の影響を受けた擦文土器を特徴とする。後に土器は衰退し、煮炊きにも鉄器を用いるアイヌ文化に移行した。

<道の駅むかわ>

平取町を後にして、17時太平洋に沿った町むかわ町に出る。まずは日帰り温泉に入る。久しぶりの風呂は気持ちがいい。

次にスーパーマーケットで買い物。刺し身をしこたま買い込む。道の駅むかわで車中泊。無事降りてこられたことに感謝して一人乾杯する。ビールがおいしい。

飲みながら明日どうするか考える。北海道に来てもう2週間。そろそろ帰ろう。そういえば昔「苫小牧発仙台行きフェリー」という歌があったな。調べて見ると確かにある。明日の苫小牧仙台フェリーを予約する。出港時刻は19時。それまで苫小牧周辺を観光できる。

<平成30年北海道胆振(いぶり)東部地震の慰霊碑>

翌朝、今日は夕方までに苫小牧港に行けばよい。まずは行きたい所があった。それは厚真町。平成30年9月6日3時7分、北海道胆振(いぶり)地方中東部においてマグニチュード6.7の地震が発生し、厚真町(あつまちょう)で震度7、安平町(あびらちょう)とむかわ町で震度6強を観測した地震があった場所。過去2回の北海道旅行で行きたかったが行けなかった。

30分ほどで厚真町の町役場につく。ここに慰霊碑がある。慰霊碑にお参りする。

この町の周辺には地震の痕跡はあまり残っていない。通りかかったおばさんに聞いてみる。ここから山のほうに5kmくらいいくと一番ひどかった場所があり、痕跡も残っているという。

<胆振東部地震の跡>

<胆振地震の直後の様子>

教えられた通り北に車を走らせると、間もなく左手に山の斜面が補修されて残っている場所があった。ここだ、ここばかりでなくその先にもさらに奥にもある。ここらあたりの山の斜面が大規模に崩れてたくさんの人が亡くなられた報道や写真を見て驚いたことを思いだす。それにしても地震もすごいが、それを復旧させていく人間もすごいと思った。

<ウトナイ湖>

厚真町を後にして道すがらいくと道の駅ウトナイ湖があったので寄ってみた。道の駅の後ろに湖が見渡せる展望台があるので上がってみた。

ウトナイ湖は、周囲9km、面積275ha、平均水深0.6mの淡水湖で、湖の周辺には、原野、湿原などの豊かな自然が形成されている。

1991年ラムサール条約に登録され現在まで270種を超える鳥類が確認され、バードウオッチングや自然散策、自然観察など、四季折々の自然や野鳥とのふれあいが楽しめる所。

<オジロワシを見つける>

続いて昼食を食べたあとすぐ隣のウトナイ湖野生鳥獣保護センターに入ってみた。ここは傷ついた野鳥等を保護する所でそれらの剥製なども展示されている。窓辺には双眼鏡などが置いてあり自由に湖を観察できるようになっている。双眼鏡で観察していたら隣の女性がワシがいると教えてくれた。対岸の樹木の中を探すと確かに大きめの鳥がいる。尾のあたりが白いのでオジロワシだと思われる。めったに見れない貴重な鳥を見ることができラッキー。

<苫小牧美術・博物館>

苫小牧市街に入りとりあえず美術館に入る。博物館も併設していてあたり一帯は大きな公園になっている。特別展は動植物の絵が展示されていてそれが様々な形で人間生活に貢献していることが分かる展示だ。

その後、科学センターに行く。ロシア製の宇宙船をみたりプラネタリウムを見たりして時間をつぶす。

<太平洋フェリー>

買い物を終え5時になったのでフェリー桟橋に行く。7時出航だが、1時間前には車両搬入でこれくらいの時刻に行くのは当然。ネットで予約済みなので手続きは簡単。料金は3万3千円ほど。青函フェリーが2万円ほどだからどう考えてもお得。

<フェリーの中>

車両搬入の時刻になり、船内に入る。客室フロアに入るともうたくさんの人が持ち込んだ弁当などで食事をしている。私はまず、風呂に入る。

<ピアノ演奏>

風呂から上がると船は出航する。まもなくピアノ演奏が始まった。あまり人は集まっていないが、生のピアノ演奏が聴けるめったもないチャンス。堅苦しい曲ばかりでなく知っている曲も交えて約30分のミニコンサートを堪能させてもらった。

<カプセルホテルみたいな部屋>

部屋に戻る。追加料金が不要な部屋はやはりカプセルホテルみたいな相部屋。でもこれで十分。

持ち込んだ弁当やビールにワインで食事を摂る。

いよいよ北海道ともお別れで、明日は仙台。せっかくだから帰りにもう一山登りたい。という気持ちが湧いてきた。・・・・・しかしそれが仇となるとは・・・・

|

|