|

|

<北海道・山形旅行記(4)>

上士幌→糠平湖→阿寒湖→丹頂の里

2024年9月18~19日

<阿寒湖から見る雌阿寒岳(1449m)>

<●阿寒湖、釧路湿原観光●>

18日「道の駅かみしほろ」で目覚める。トムラウシ登山がスムースにいったため、今日から22日までまる5日間道東を観光して23日から幌尻岳登山だ。

道東観光の予定は立ててない。まあ、まずは近くの阿寒湖に行ってみよう。

<糠平ダム>

その前にこの周辺で何かないか調べる。ここを北に行くと糠平湖があり、そこにインスタ映えする不気味な橋があるらしい。まあ急ぐ旅でもないし寄ってみよう。ということで北の糠平湖にむけて出発。

上士幌市街地を抜け、山道を30分ほどで糠平ダム湖畔に到着。

<左:ニペソツ山(2013m)右:ウペペサンケ山(1848m)>

とりあえず、湖畔で休憩。この湖はダムで堰き止めてできた人造湖。

ここから東大雪山系の山々が見えた。右の3つくらい山稜が続くのがウペペサンケ山(1848m)左奥の高いのがニペソツ山(2013m)だろう。

昨日のトムラウシ山からも遠くに見えた大雪山東側の雄姿がここではまじかにせまっている。

<糠平川橋梁跡>

糠平温泉の市街地を抜け湖に沿ってしばらく行く。かつてはここらあたりに士幌線とい鉄道が通っていて、廃線になったあと放置されたいくつかの鉄橋の跡があり、降りて歩いて見られるようになっている。その中でも最大の糠平川鉄橋跡を歩いてみる。まだ残っている線路を辿ると鉄橋につく。渡った所にあるトンネルで行きどまり。橋の下に降りる。頑丈に作られた橋げたはまだまだ現役みたいだ。

<タウシュベツ川橋梁(全長130m)>

目指す幻の橋はタウシュベツ川橋梁といい、この湖の上流にある。さらに車を走らせる。

やがて看板があり、車を止めて樹林地帯を湖畔まで歩く。タウシュベツ川橋梁が最奥部の対岸に見えた。こちらからは見るだけで渡れない。しかしその不気味な姿は十分楽しませてくれた。しかも季節や水量によって違う姿にもなるそうだ。

<廃線になった士幌線>

来た道を温泉街に戻り、小さな鉄道博物館に入る。糠平駅があった所だ。線路の跡も残っている。

かつてこの地を鉄道が走っていた。最初は帯広から上士幌まで(1925年)だったが沿線の木材を運ぶため糠平、さらに十勝三俣まで延長された。その時(1953年)ダムもできた。やがて木材需要の落ち込みや自動車の普及により上部より徐々に廃線になっていった。1987年完全廃線。それらの出来事が写真とともに記載されている。どこにでもありそうな廃線の物語にやるせなさを感じる。

<謎の古代生物アショロア>

糠平湖を後にして途中で左折して足寄方面に降りる。足寄の町に入る手前に博物館があったので寄ってみる。館内には足寄で発見された化石がところ狭しとならんでいる。その中でもアショロアがひときわ目を引く。

アショロアとは古第三紀の後期漸新世(約3000万年前)の北海道足寄に生息した束柱目デスモスチルス科に属する哺乳類。

地元から発見された化石を大事にしている姿勢に拍手を送りたくなる。

<道の駅足寄>

博物館を後にすると足寄の町に到着。足寄といえば忘れてはならないのが松山千春。道の駅足寄では入り口に彼の碑が立ち、曲が流されている。

<松山千春の部屋>

さらに中に入ると彼の部屋がありデビューから現在までのレコードのジャケットや関連物品が並ぶ。

私も彼のファンなので興味深く拝見させてもらった。ウーン、彼も若いころは〇〇があったのか・・・

<雌阿寒岳(1499m)と阿寒富士(右)>

足寄から阿寒湖方面を少し行くと右手に雌阿寒岳が見えてくる。これが100名山で学生時代に登った。

学生時代、北海道の鉄道のフリーパスを買い、20日間くらい北海道をさまよったことがある。ほとんどを夜行列車の中で寝た。列車で移動しながら羊蹄山、十勝岳、大雪山、利尻山に登り、その時阿寒湖にもきて登ったのだ。

<遊覧船に乗る:後ろは雄阿寒岳>

3時前、阿寒湖畔に到着。遊覧船の最終便に間に合い乗る。

船は最初に阿寒湖の東側、雄阿寒岳の麓の水の出口になっている方面を回る。

<阿寒湖とマリモ>

その後、西側の雌阿寒岳の方に向かい、チュウルイ島に上陸。この島でマリモの養殖、研究が行われている。施設に入ると大きな水槽にマリモが沈んでいる。

<アイヌ民族のコタン村>

遊覧船の観光を終え、町を歩いてみる。なんとシカが街なかをうろついている。まあ、人がいると楽して食事ができるんだろうが・・・それがよいことなのか。なんともいえない気持ちになる。

コタン村に行く。ここはアイヌ民族の土産物を売っている観光施設。アイヌの人が暮らしている家屋も再現されている。民族舞踊のショーもあり、夜からのチケットを買う。

<キャンプ場に泊まる>

コタン村の近くにあるキャンプ場に行く。阿寒湖周辺には道の駅がなくここが今日の宿泊地。1000円かかるが、たまにはいい。自炊は駐車場の端。テントは持っていないので車で寝る。

夜になると満月が顔を出す。スマホで写真を撮ってみる。スマホは最新機種に1か月前変えたばかり。いろいろ試行錯誤してなんとか撮れた。

<シアター>

アイヌ舞踊の開始時刻になったので隣の劇場に行く。立派な劇場だが観光客はまばら。

アイヌ民族に昔から伝わる儀式みたいな踊りや祈りの舞踊が始まる。残念ながら上演中は撮影禁止。踊っている人たちはおそらくアイヌの血を引いている人だと思われる。明治時代、本土の人たちが押し寄せてきて同化政策にほんろうされたアイヌ民族の人たちの思いを想像しているうち、1時間ほどのショーが終了する。

<朝の阿寒湖とボッケ(右下)>

翌朝、阿寒湖畔散策。気持ちいい朝の湖畔を遊歩道に沿って歩く。お目当てはボッケと呼ばれる泥の中から水蒸気が吹き出ているところ。最後にエコセンターを見て阿寒湖をあとにする。

<阿寒国際ツルセンター>

阿寒湖から車で30分ほど南に走ると道の駅阿寒丹頂の里に到着。ここは阿寒湖と釧路湿原の中間に位置し釧路湿原の西の入口。ちなみにここから釧路市になる。阿寒湖は足寄町。まずは、国際ツルセンターに行く。以下は展示の要約。

タンチョウは頭が赤いので丹頂ともかき、全長は1m40cm、翼を広げると2m40cmもあり、日本の野鳥の中では最大級の大きさを誇る。江戸時代までは北海道各地にたくさんいて、関東地方でも見られた。しかし明治時代になると乱獲され、さらに生息地である湿原の開発により激減してしまう。そしてまったく見られなくなったため、大正時代には絶滅したと思われていた。

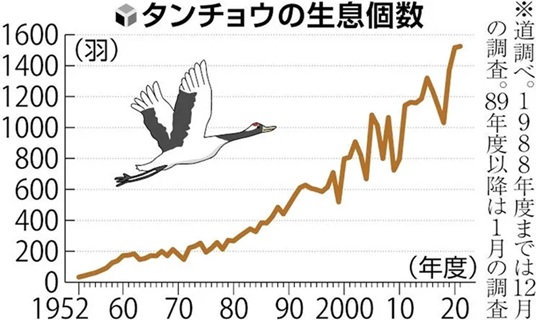

<タンチョウの個体数の変化>

しかし大正時代末期、釧路湿原で十数羽が再発見される。その後、1935年に天然記念物、1952年には特別天然記念物に指定され、国や自治体による保護施策が講じられるようになる。当初は、ドジョウの放流やセリなどの植物の移植などが行なわれたが、なかなか数が増えなかった。

1950年頃の猛吹雪の日、数羽のタンチョウが畑に置かれた冬の保存用トウモロコシを食べにきた。これをきっかけに給餌がうまくいき、各地で給餌活動が行なわれるようになったことで現在は約1800羽に数が回復している。

そのお陰でここに来る前に所々で野生の鶴を見ることができた。

<湿原55パス:左上:国際ツルセンター:右上:釧路丹頂鶴自然公園

左下:釧路湿原展望台:右下:釧路動物園>

国際ツルセンターで湿原55パスを買う。①国際ツルセンターのほか②釧路湿原展望台、③釧路動物園、④釧路丹頂鶴自然公園⑤釧路博物館の五か所がセットになって半額以下になるお得なチケットだ。

まずは、国際ツルセンター内にあるケージを観察。保護されたツルが自然に近い状態で観察できる。次に少し離れた釧路動物園に行く。ここは普通の動物園でツル以外にもたくさんの動物が飼育されている。その後釧路市湿原展望台。ここは4年前にも来た。残念ながらクマがでたということで野外の観察路は歩けなかった。その代わりそばの北斗遺跡を見る。最後に釧路丹頂鶴自然公園を見る。釧路博物館は釧路市街地にあるので明日にした。

<道の駅阿寒丹頂の里>

阿寒の町まで戻りスーパーマーケットで買い物して国際ツルセンターの近くの道の駅阿寒丹頂の里に入る。ここは温泉が併設されていて便利だ。

温泉に浸かったあと、車に戻り寿司と刺し身で夕食。ビールがおいしい。今日はたくさんの施設を回った。地元の人たちの努力で復活してきたツルを野生を含めたくさん見た。明日はいよいよ釧路湿原。4年前にも来たが楽しみだ。

|

|